|

在欧洲巴尔干半岛,有一个被称为“欧洲明灯”的小国——阿尔巴尼亚。然而,这个称号如今听来更像是一种讽刺。因为尽管苏联援助它15年,中国又帮了20年,砸下海量资源,它却依旧穷困潦倒,沦为欧洲最落后的国家之一。 为什么这个国家会被称作“扶不起的阿斗”? 今天,我们就来聊聊这段令人唏嘘的历史。

二战结束后,阿尔巴尼亚加入了社会主义阵营,并迅速抱上了苏联这条“大腿”。由于它地处战略要冲,苏联对其极为重视,不仅提供资金、技术,还援建了大量基础设施,甚至送去了12艘先进潜艇。在苏联的扶持下,阿尔巴尼亚的经济一度有所起色。 然而,好景不长。1960年,中苏关系恶化,赫鲁晓夫要求阿尔巴尼亚站队,一起批判中国。没想到,阿尔巴尼亚不仅拒绝,还公开指责苏联“修正主义”。苏联一怒之下,直接断供,两国彻底闹掰。

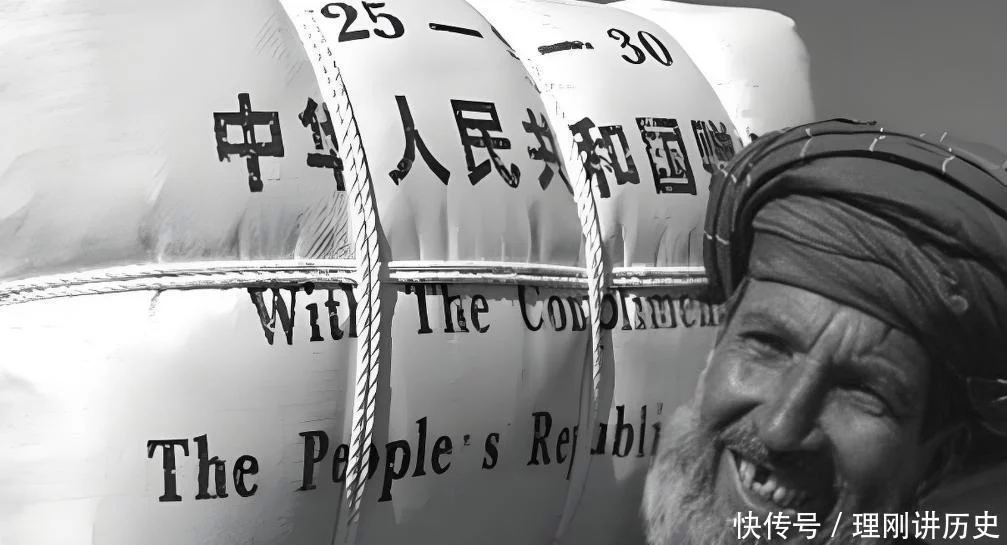

被苏联抛弃后,阿尔巴尼亚迅速转向中国。当时,中国正面临经济困难,但出于国际主义精神,仍咬牙援助阿尔巴尼亚。 据统计,中国累计提供了100多亿人民币的援助(相当于当时中国GDP的1%),援建了铁路、工厂、医院,甚至送去了战机、坦克、以及诸多民用生产线,如拖拉机、纺织机等等。 可阿尔巴尼亚是怎么对待这些援助的?种子不种,直接吃掉;精密设备露天堆放,任凭生锈;援助的飞机坦克丢在野外,无人维护。 更离谱的是,阿尔巴尼亚领导人还理直气壮地说:“坏了就再找中国要!”

1972年,中美关系缓和,阿尔巴尼亚竟勃然大怒,指责中国“背叛革命”。1978年,中国因改革开放需要资金,停止了对阿援助。结果,阿方直接宣称“中国比苏联更危险”,甚至在中国驻阿使馆安装窃听器。 这种忘恩负义的行为,让国际社会彻底看清了它的嘴脸。此后,再没有大国愿意无偿援助它。

为何阿尔巴尼亚扶不起来?一是依赖成性,丧失自力更生能力。长期靠外援“输血”,导致整个国家形成“等靠要”的惰性思维,民众缺乏奋斗动力。 二是计划经济僵化,腐败横行。资源分配严重失衡,官员贪污成风,援助物资被肆意挥霍,普通百姓却依旧贫困。 三是错失改革机遇,被时代抛弃。冷战结束后,东欧国家纷纷市场化改革,而阿尔巴尼亚固步自封,未能搭上全球化快车。

阿尔巴尼亚的教训告诉我们:一个国家的命运,终究要靠自己掌握。外援可以雪中送炭,但若自身不努力,再多的援助也只会打水漂。如今的阿尔巴尼亚仍在贫困中挣扎,而它的故事,也成了国际社会的一则警示寓言。

|