|

少林寺的风波,是不是又一次把“佛门清净地”这五个字,狠狠地摔在了地上?这事儿闹得沸沸扬扬,说什么的都有,咱老百姓雾里看花,也只能叹一句“贵圈真乱”。真相到底如何,咱先不说,但一个寺庙住持能闹出这么大动静,确实让人五味杂陈。

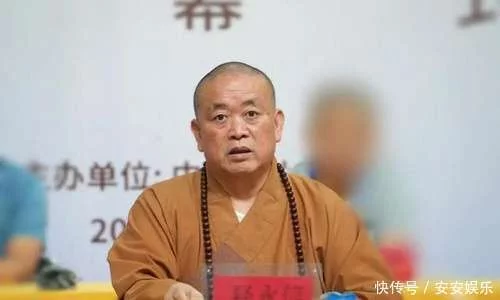

这事儿,得从头说起。话说当年,刘应成,也就是后来的释永信,1965年生在安徽阜阳颍上,穷人家的孩子早当家,辍学后就想闯出点名堂。1981年,16岁的他来到了少林寺,成了改革开放后第一批年轻僧人,拜行正法师为师,取法名释永信。

行正方丈这人,也是个苦出身。眼盲,为了省几毛钱车票,带着释永信爬拉水泥的货车下山;出远门,啃烧饼睡澡堂子,一块钱洗澡带睡觉的地方都住过。那时候的少林寺,是真的穷。

可后来,释永信的心思变了。行正方丈还在洛阳治病,他就开始拉帮结派,对外宣称自己是“二当家”。那时候的少林寺,行正眼盲,德禅瘫痪,素喜半身不遂,真正能干活的,就数释永信这几个年轻人。 话说回来,那时候赶上了好时候。国家重视,政策扶持,少林寺的日子也好起来了。1987年,行正方丈圆寂,释永信开始崭露头角,搞慈善基金会,弄武僧团,办书画研究院,创杂志,一时间,少林寺的名气是响当当。

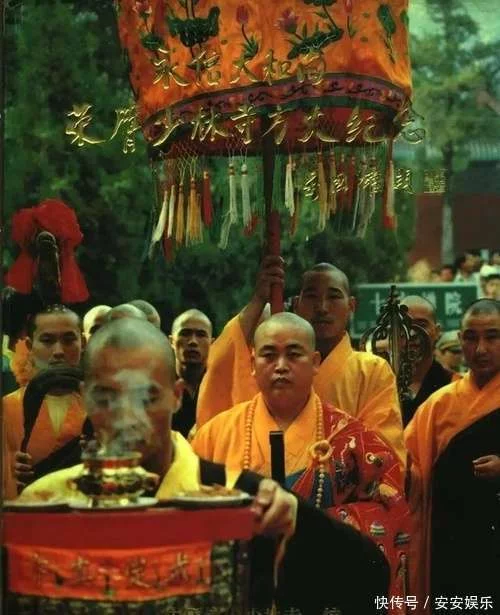

这人脉也是个好东西。释永信陪着行正方丈跑部委,上下打点,关系也熟络了。1999年,中国佛教协会批准释永信升座。赵朴老送了幅字“禅”,还请了90多岁的本焕老和尚来送座。

这升座仪式,也透着一股子邪乎劲儿。半夜三更才开始,释永信走到法堂门口,扭头就走,还是本焕老和尚在后面喊:“永信法师请上来!”

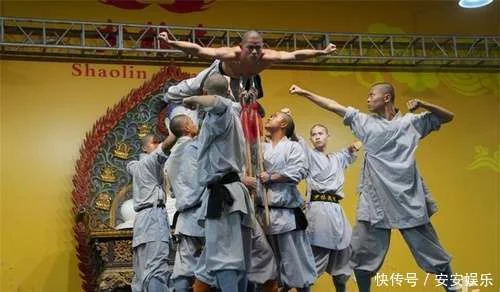

升座之后,释永信一开始还挺硬气,为了抵制旅游公司统一管理少林寺景区,维护寺庙的利益,跟人斗得不可开交。可后来,风向变了,开始“宗教搭台,经济唱戏”。

少林寺成了摇钱树,各种商业活动,国内外演出,名利双收。但问题也来了,这寺庙越来越像个公司,出家人越来越像生意人。2017年,国家出手整治,明文规定不许“宗教搭台,经济唱戏”,但释永信没当回事儿。

武僧团的演出,从几千美元一场,涨到十几万美元一场。钱是赚了,寺庙也修缮了,但离佛法的本意,也越来越远。老僧人看不下去,说他“过于折腾,将寺庙搞得如同集市一般”,社会上也骂他“丧失了出家人的本分”。

早在1992年,赵朴老就提醒过他,说少林寺靠的是“禅”,不是“拳”。可那时的释永信,风头正劲,哪听得进去?爱党爱国爱教,成了口头禅,行动上却跑偏了。 释永信不过是云云出家众的一员。离开了少林寺,他什么都不是。他忘了,是少林寺成就了他,而不是他成就了少林寺。

现在好了,接受调查,也算是咎由自取。希望他能好好反省,好好忏悔。也希望我们这些吃瓜群众,能从这件事里,看到点什么,悟到点什么。 你说,这经,到底该怎么念?

|